Évêché de Rodez

13 avenue Victor Hugo

Du 28 juillet au 8 août 2025

Lundi, Mardi, Mercredi

Jeudi, Vendredi

9h00 / 12h00

Du 11 au 17 août 2025

Fermeture exceptionnelle

A partir du 18 août 2025

Lundi

9h00 / 12h00

15h30 / 17h00

Mardi, Mercredi

Jeudi, Vendredi

9h00 / 12h00

14h00 / 17h00

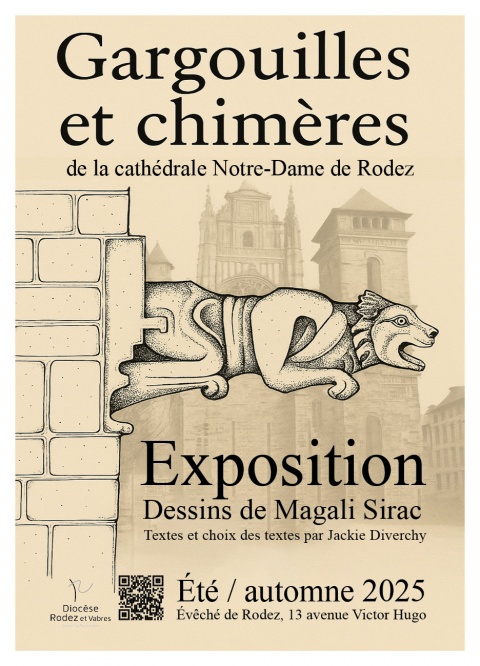

Gargouilles et chimères : quelques éléments de compréhension

par Jackie Diverchy, professeur de philosophie

Les gargouilles sont des éléments emblématiques de l’architecture gothique, particulièrement visibles sur les grandes cathédrales européennes du Moyen Âge.

Les premières constructions médiévales incluant des gargouilles datent de la fin du XIIème siècle.

C’est à la cathédrale de Laon (1200-1220) que l’on voit apparaître les premières gargouilles. Il s’agit d’abord de systèmes hydrauliques sophistiqués, dissociés de tout caractère décoratif.

La métamorphose de ces éléments architecturaux, au départ strictement utilitaires, en objets à la fois ornementaux et symboliques coïncide avec l’apogée du style gothique. Au cours du XIIIème siècle, les gargouilles se diversifient et empruntent des formes animales et humaines, devenant des entités grotesques, démoniaques, à l’instar de celles que l’on trouve à la cathédrale de Chartres ou à Amiens.

La cathédrale Notre-Dame de Paris en offre d’innombrables. Notre-Dame de Rodez en compte, quant à elle, plus de deux cents.

Le terme « gargouille » vient du latin gargala qui désigne la gorge et par extension la tuyauterie, soulignant leur fonction hydraulique.

Elles jouent un rôle technique majeur : elles servent de conduits d’évacuation des eaux pluviales, permettant de protéger les murs des infiltrations susceptibles de fragiliser la structure. Leur forme souvent allongée et exubérante facilite l’éloignement de l’eau de pluie des façades.

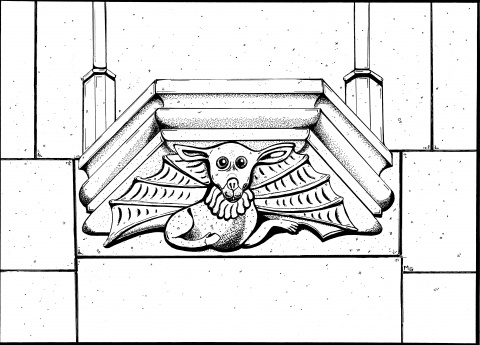

Les chimères, en revanche, sont des sculptures décoratives qui ne remplissent aucune fonction d’évacuation. Elles sont posées sur les corniches ou les toits et représentent des créatures fantastiques ou monstrueuses, souvent inspirées des légendes médiévales, des bestiaires ou de l’imaginaire populaire.

Les 54 chimères de Notre-Dame de Paris, en fournissent la preuve. Ajoutées à l’édifice en 1843 lors de la restauration menée par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, elles n’ont aucune fonction hydraulique mais une charge symbolique et esthétique de premier ordre. Elles incarnent à elles seules tout l’imaginaire romantique du XIXe siècle.

Les gargouilles médiévales trouvent leur origine dans les pratiques architecturales de l’Antiquité. Elles héritent notamment de traditions égyptiennes et grecques où l’on sculptait des têtes de lions servant de gouttières.

Dans la Grèce antique, l’usage de figures sculptées comme éléments d’architecture est pleinement admis dans la construction des édifices religieux. Des figures telles que les Caryatides ou leur variante masculine, les Atlantes mais aussi des éléments ornementaux sur les frontons des temples participent à la structure de l’édifice et y sont pleinement intégrés.

Par delà leur utilité, ces statues revêtent une dimension symbolique. Elles sont avant tout destinées à protéger l’édifice.

Ainsi en est-il des gorgones qui éloignent des édifices les forces malignes. Le Gorgonéion, tête de Gorgone ou de Méduse est ainsi le symbole le plus utilisé pour conjurer le mauvais œil.

Comme les autres figures, la gorgone a d’abord une fonction apotropaïque : elle assure la protection de l’édifice.

Les gorgones antiques trouvent leur résonance dans les gargouilles gothiques qui, en prenant elles-mêmes une forme grotesque et animale, symbolisent une lutte contre les forces infernales.

Si les gargouilles ont donc d’abord pour fonction d’évacuer l’eau, elles revêtent rapidement une dimension symbolique.

Elles témoignent également de la richesse iconographique du Moyen-Âge. Elles reflètent un monde où l’art est porteur de significations multiples, où le sacré et le profane cohabitent dans un même espace.

Les gargouilles et chimères participent ainsi à la théâtralisation de l’édifice religieux, attirant le regard et suscitant tout autant l’émerveillement que l’effroi.

Magali SIRAC

Installée à Rodez, après des études toulousaines et un parcours professionnel dans l’immobilier, les télécommunications, puis le transport, elle mène une vie discrète, loin des projecteurs artistiques.

Et pourtant, depuis l’enfance, un fil constant la relie au dessin. D’abord comme un simple plaisir silencieux, une échappée personnelle. Jamais envisagé comme un avenir “raisonnable”, jamais encouragé, mais jamais oublié.

Aujourd’hui, à 39 ans, elle présente sa toute première exposition : “Gargouilles et chimères”, une série de dessins méticuleux qui révèlent une passion patiente pour le pointillisme. Ce style, qu’elle s’approprie avec rigueur et sensibilité, lui permet de jouer avec la lumière, le contraste, et surtout le détail, dans ce qu’il a de plus saisissant.

Inspirée par le monde animal autant que par la richesse du patrimoine architectural, Magali Sirac nous propose ici un regard singulier sur les ornements oubliés de nos villes. À travers les créatures fantastiques et grotesques qui décorent la majestueuse cathédrale de Rodez, elle invite le spectateur à prendre le temps d’observer, à lever les yeux et à redécouvrir ce que l’on ne voit plus. Les gargouilles, chimères et autres êtres sculptés deviennent, sous son trait, à la fois puissants, mystérieux et poétiques.

“Gargouilles et chimères”, c’est l’histoire d’un retour à soi, d’un chemin artistique qui se dessine malgré tout, avec discrétion mais avec intensité. C’est aussi une ode à la beauté du patrimoine, à ces fragments de pierre qui veillent depuis des siècles, et que nous croisons chaque jour sans vraiment les regarder.

Cette première exposition est aussi un hommage à Rodez, à son architecture gothique, et à cette ville paisible qui a offert à l’artiste le calme nécessaire pour renouer avec le dessin.